La tsaraat, cette énigmatique maladie qui touche la peau, les vêtements et même les murs de la maison, est devenue pour les rabbins le symptôme d’un mal-à-dire qui gangrène de l’intérieur la vie en société, et finit par la détruire si l’on n’y prend garde : la médisance.

Il importe de souligner que la médisance ne signifie pas seulement dire du mal d’autrui. Elle peut aussi s’effectuer en en disant apparemment du bien. Car je puis en disant du bien d’autrui viser à le réduire au discours que je produis sur lui, et ainsi le réduire à l’image que j’en fais et que j’en donne.

Le résultat est le même : je lui coupe la parole, ou en tout cas je réduis sa capacité à me surprendre et à m’interpeller, puisque l’ayant déjà placé dans un lieu bien précis – qu’il soit positif ou négatif -, tout ce qu’il pourra désormais me dire, sera compris et interprété en fonction de ce lieu.

En d’autres termes, avec le sourire, et sous l’apparence d’une extrême attention, j’ai détruit autrui dans sa capacité à me parler et à m’interpeller, je lui ai coupé la parole en le renvoyant dès l’abord à la représentation que je me fais de lui et que je véhicule de lui en en parlant aux autres. Il pourra désormais dire tout ce qu’il veut, je n’en pense pas moins…

Nous n’avons plus la chance de «somatiser » de tels dysfonctionnements de la parole aujourd’hui dans nos sociétés : comme l’enseignent les rabbins, c’était une maladie de prophètes, et nous n’avons plus de prophètes parmi nous. Mais comment alors guérir ce dont nous n’avons même plus conscience, et qui pourtant nous ronge ?

Nous n’avons plus qu’un livre – la Torah – qui nous rappelle ce mal-à-dire et nous enseigne sa gravité : celui qui était atteint d’une telle malfaçon de la relation était d’abord interdit d’approcher le sanctuaire, mais aussi exclu de la société. Il devait séjourner loin du sanctuaire et à l’extérieur du campement, pour prendre la mesure des dégâts que son mésusage de la parole pouvait causer. Son comportement n’était pas sain pour la société – qu’il risquait de détruire dans le long terme en neutralisant la capacité de la parole à relancer le dynamisme social et économique -, et pas saint pour le sanctuaire – qu’il risquait d’anéantir ou de profaner.

On peut en effet remarquer que le metsoura – celui qui est atteint de tsaraat – touche à trois des quatre fonctions du sanctuaire, et risque en ce sens de les affecter et de les déliter. En effet, les trente-neuf travaux nécessaires à l’édification du sanctuaire – qui correspondent au trente-neuf travaux interdits durant le chabat – peuvent être départagés par rapport à leurs fonctions en quatre parties : la nourriture, le vêtement, la maison, le livre.

Or le metsoura porte un mal-à-dire qui touche à trois de ces quatre fonctions : son mal-dire affecte le corps – que sustente la nourriture –, le vêtement (qu’il soit de tissu ou de peau) ou les murs de la maison. Seul le livre semble échapper à son emprise.

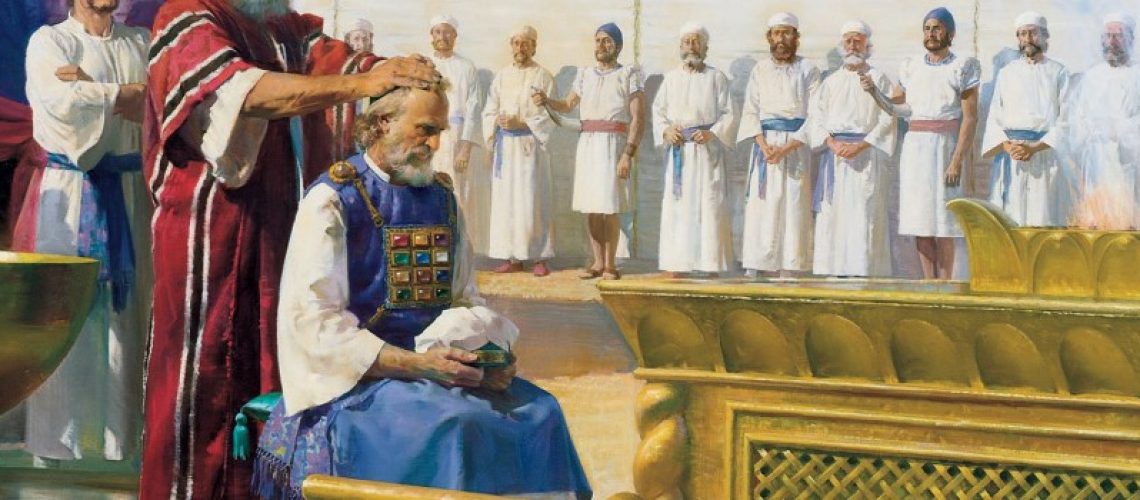

Et c’est pourquoi le livre peut nous enseigner et nous rappeler ce que ce mal-dire d’autrui peut engendrer comme maux et destructions. Le livre – la Torah – n’était-il pas placé au cœur du sanctuaire, dans ou à côté de l’arche d’alliance, qui était surplombée par deux chérubins qui se faisaient face et entre lesquels la parole divine devait surgir ? Ce face-à-face au cœur duquel se faisait entendre la parole divine, nous enseignait le bien-dire comme fondement de la relation au divin, et comme cœur de la société. Et il nous faisait comprendre que le Nom divin était incompatible avec une telle malfaçon de la parole.

C’est pourquoi le metsoura était considéré comme le plus impur : il devait sortir du campement – alors que les autres formes d’impureté permettaient d’y rester. Il témoigne en effet de l’opposé parfait de la parole qui ouvre au cœur du sanctuaire : c’est dans le face-à-face réussi entre deux personnes que peut se faire entendre la voix divine, la parole qui ouvre infiniment. Lui a fermé la parole en l’utilisant non pas comme un moyen de parler à autre, mais comme un instrument pour parler d’autrui, c’est-à-dire le saisir par la pensée et son discours : il cherche à enfermer l’autre dans ce qu’il en pense et en dit, c’est pourquoi il remet en question le fondement même du vivre-ensemble et de la parole ouvrante qui le structure, puisque c’est elle qui permet le respect et préserve la capacité d’autrui à me surprendre et à aller au-delà de ce que j’ai dit – à me contredire, à dire en face…

Le sanctuaire était le lieu où le Nom devait résider et être sanctifié. Un tel mésusage de la parole – qui scie toute confiance possible dans le langage – était bien aux antipodes d’une telle résidence et d’une telle sanctification, et devait donc faire l’objet de mesure d’éloignement et de prévention, pour protéger la capacité du Nom à retentir au sein de la société, et permettre ainsi de l’unifier dans sa pluralité et de l’orienter dans son dynamisme vers un avenir humain.

En pleine guerre d’Ukraine, ne nous faut-il pas réapprendre à sanctifier le langage pour échapper à une telle lèpre destructrice qui réduit les corps à de la chair à canon et se rit de toute humanité en la réduisant à néant ? Ne faut-il pas réapprendre à protéger le Nom et à le faire à nouveau retentir dans son appel éthique, en le séparant de toutes ces malfaçons qui finissent par gangréner la société de l’intérieur et l’empêcher de rebondir vers un avenir véritablement humain ?

Chabat chalom